更新日:2025年1月16日

2024年賃金確定・年末一時金闘争 第3回対市団体交渉

給与制度のアップデートに関わって、扶養手当を段階的に改定

出産・育児に関わる勤務条件制度を改正

一定の到達点として市側回答及び提案を基本了解

市労連は、2024年の「賃金確定・年末一時金闘争」について、1月15日(水)午後6時30分から三役・常任合同会議、午後7時00分から闘争委員会を開催し、2024年賃金確定・年末一時金問題について協議を行い、1月16日(木)午後4時30分から第3回対市団体交渉を行った。

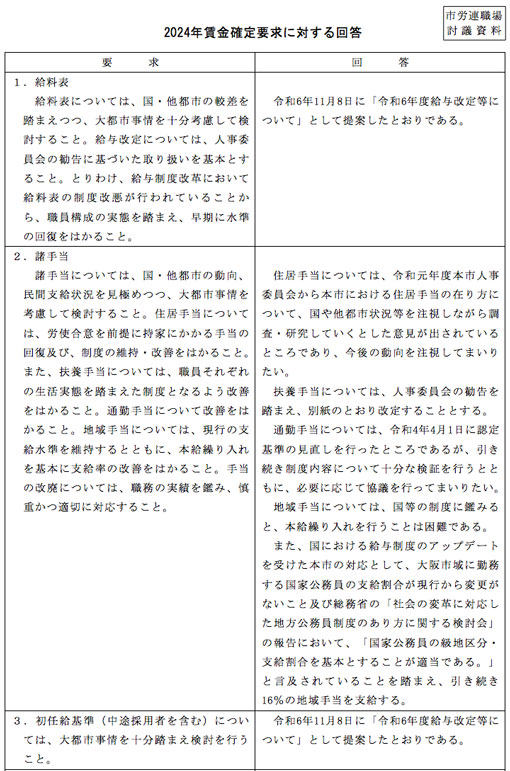

給与改定及び一時金については、11月8日の第2回団体交渉ですでに確認していることから、今回は、それ以外の勤務労働条件を中心とする確定要求項目に対する市側回答が示された。

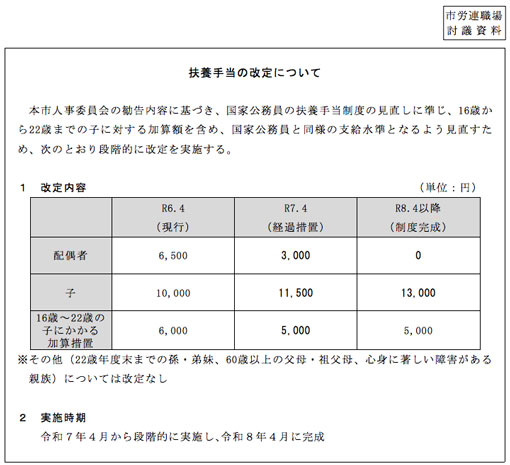

国における給与制度のアップデートに関わって、市側より扶養手当の改定について提案があった。配偶者にかかる手当を廃止するとともに、16歳から22歳の子にかかる加算額を引き下げたうえで、その原資を使って子にかかる手当を引き上げるとし、改定については段階的に実施するとした。市労連は、職員の家庭環境は多様なものとなっており、特に育児や介護等で働くことが困難な配偶者とその家族にとって切実な問題であることを指摘し、安易に国の制度に追従することなく、大阪市として主体的な対応を強く求めた。

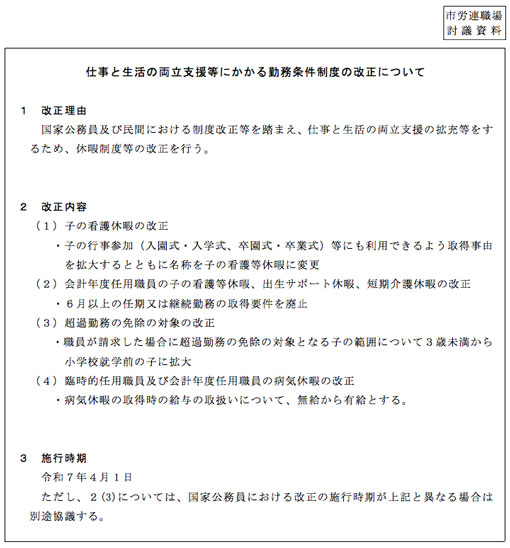

職業生活と家庭生活の両立支援に関わって、市側より「子の看護休暇の改正」、「会計年度任用職員の子の看護等休暇、出生サポート休暇、短期介護休暇の改正」、「超過勤務の免除の対象の改正」、「臨時的任用職員及び会計年度任用職員の病気休暇の改正」などの提案があった。市労連は、職場状況や他都市状況等を十分に把握するとともに、誰もが取得しやすい職場環境づくりに取り組むよう求めた。

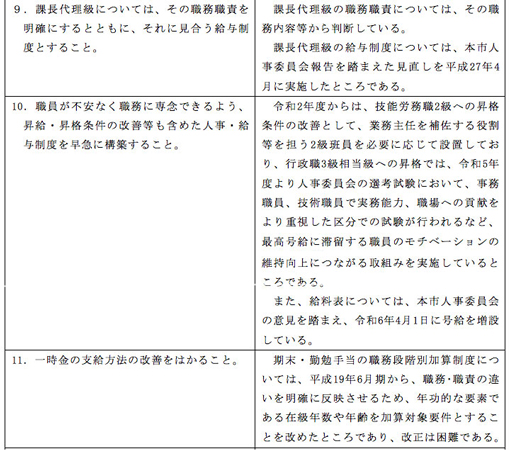

55歳昇給停止の課題については、定年引上げに伴い、10年間の昇給が抑制されることとなり、高齢層職員の執務意欲の低下は必至であることからも、廃止を強く求めてきた。さらに、近年、大阪市に採用される年齢層の幅広さや職種変更・事務転任等により年功的な給与上昇とならない組合員が多く、一律的な昇給抑制は公正性に欠ける点などを指摘したが、市側は、国や他都市との均衡や世代間の給与配分の適正化を理由に廃止には至らなかった。

市労連として、これまで求めてきた経過からすると満足できる内容とは言い難いが、2024年賃金確定闘争における一定の到達点として市側回答を基本了解し、今後、必要な協議に関しては市側の誠意ある対応を求め団体交渉を終了した。

総務局長 賃金確定要求のうち、給与改定に関わる項目については、11月8日に提案をさせていただき、合意をいただいたところである。

以降、その他の要求項目については、引き続き協議をしてきたところであるが、本日はこれまでの協議内容を踏まえ、「賃金確定要求」に対する回答を行いたいのでよろしくお願いする。

内容については各課長から説明する。

給与課長 それでは、回答内容について、今年度の回答のポイントとなる項目について抜粋して説明させていただく。なお、要求内容の読み上げは省略させていただき、基本的に所管課長から回答するが、複数課にまたがる項目についてはまとめて回答を行うのでよろしくお願いする。

要求項目1番などの給料表の関係については、11月8日に提案したとおりである。

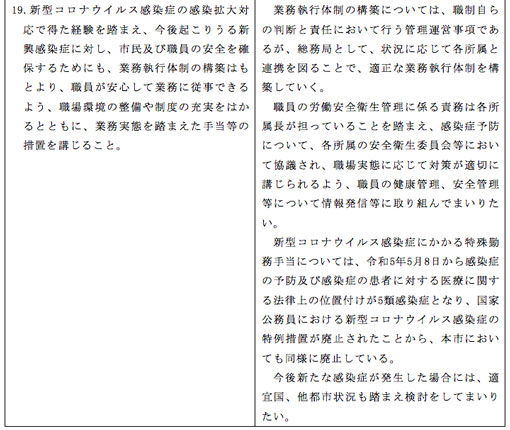

2番の諸手当についてであるが、国における給与制度のアップデートを受けた本市の対応として、本市人事委員会の勧告内容に基づき、別紙のとおり扶養手当を改定する。

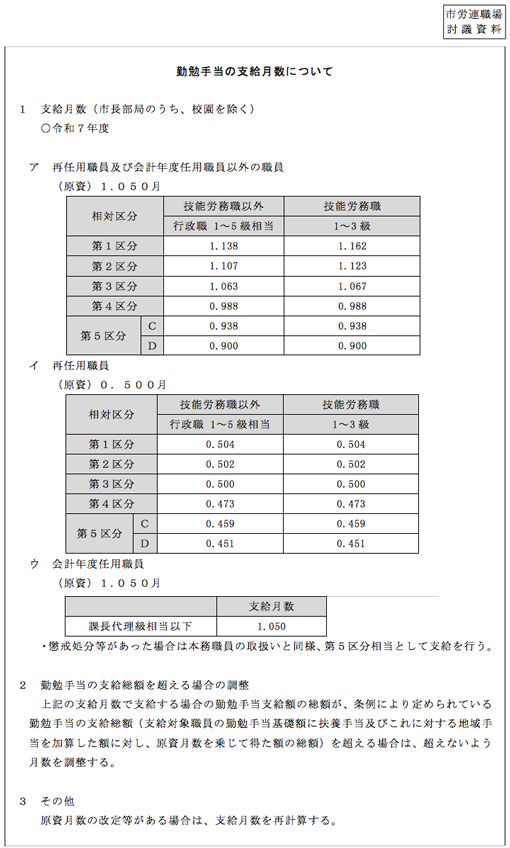

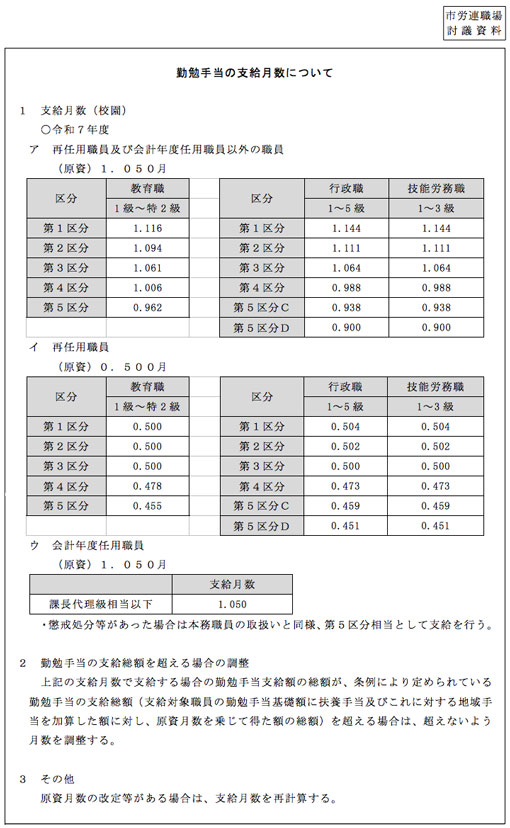

また、扶養手当が勤勉手当の支給月数の基礎に含まれるため、扶養手当の改定に伴った令和7年度の勤勉手当支給月数についても併せて別紙のとおり提案する。

4番(6)の55歳昇給停止についてであるが、55歳以上の昇給抑制については、世代間の給与配分の適正化の観点を踏まえ実施しているものであり、国等の制度を鑑みると、廃止は困難である。

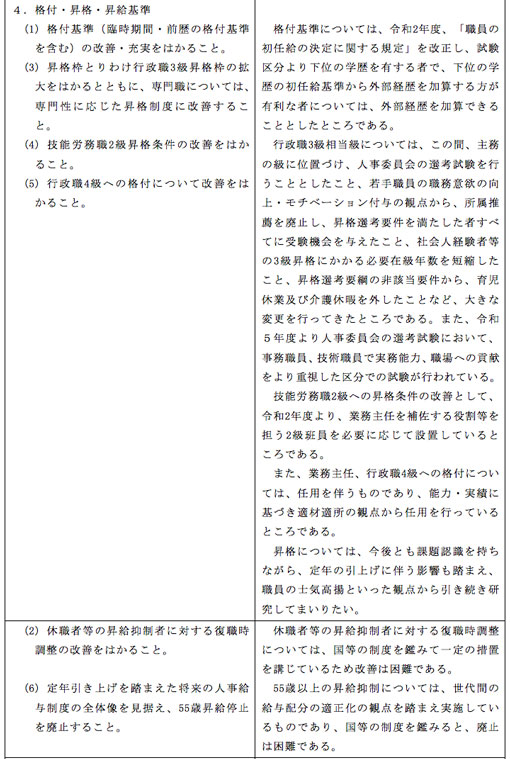

10番の昇給・昇格条件の改善等を含めた人事給与制度の構築についてであるが、令和2年度からは、技能労務職2級への昇格条件の改善として、業務主任を補佐する役割等を担う2級班員を必要に応じて設置しており、行政職3級相当級への昇格では、令和5年度より人事委員会の選考試験において、事務職員、技術職員で実務能力、職場への貢献をより重視した区分での試験が行われるなど、最高号給に滞留する職員のモチベーションの維持向上につながる取組みを実施しているところである。また、給料表については、本市人事委員会の意見を踏まえ、令和6年4月1日に号給を増設している。

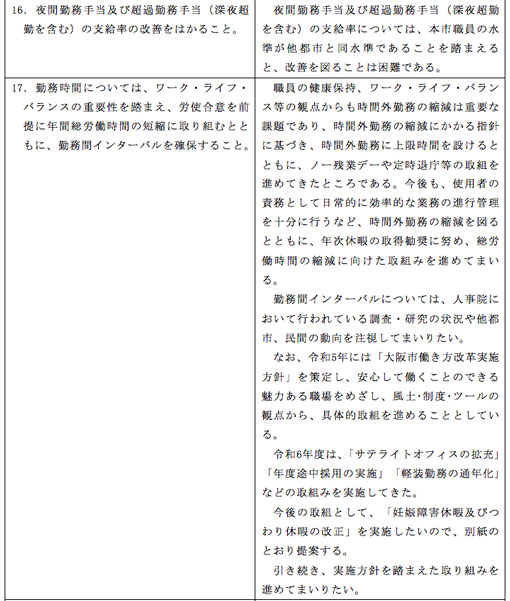

人事課長 17番の勤務時間については、ワーク・ライフ・バランスの観点から本市としても重要な課題と認識しており、今後も時間外勤務の縮減を図るとともに、年次休暇の取得勧奨に努めてまいる。

また、令和5年度には、「大阪市働き方改革実施方針」を策定し、安心して働くことのできる魅力ある職場をめざし、風土・制度・ツールの観点から、具体的取組を進めることとしている。

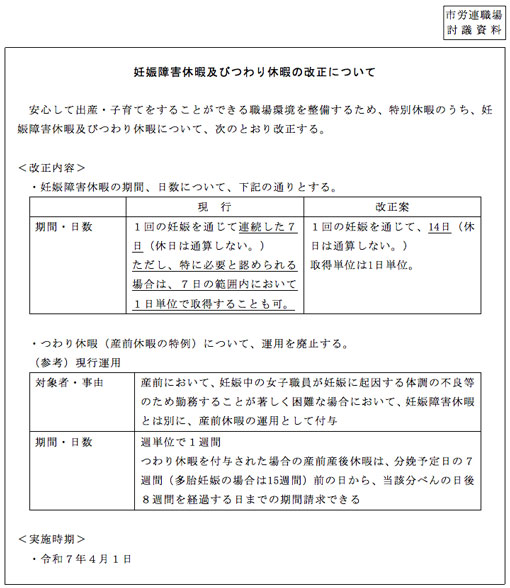

ついては、新たに「妊娠障害休暇及びつわり休暇の改正」を別紙のとおり提案する。

18(6)職業生活と家庭生活の両立支援について、また、18(7)臨時・非常勤職員及び任期付職員の勤務・労働条件については、国家公務員及び民間における制度改正等を踏まえ、仕事と生活の両立支援の拡充等をするため、「子の看護休暇の改正」、「会計年度任用職員の子の看護等休暇、出生サポート休暇、短期介護休暇の改正」、「超過勤務の免除の対象の改正」、「臨時的任用職員及び会計年度任用職員の病気休暇の改正」を実施したいので、別紙のとおり提案する。

総務局長 以上、私どもとしての精一杯の回答であるので、よろしくお願いする。

組合 市労連は、10月10日の第1回団体交渉の申し入れ以降、組合員の賃金・勤務労働条件改善に向け、事務折衝・小委員会交渉を精力的に積み重ねてきた。

月例給及び一時金に関しては、11月8日の第2回団体交渉ですでに確認しており、本日は「2024年賃金確定要求」に関する残る課題について、この間の交渉・協議を踏まえた大阪市の回答が示されたところであるが、改めて市労連としての考えを申し上げる。

まず、人事・給与制度については、2012年の給与制度改革以降、多くの組合員が昇給・昇格もできずに各級の最高号給の適用を長年受けている。市労連として、現行の給与水準を回復させた上で、組合員の執務意欲向上につながるよう、昇給・昇格条件の改善を含めた人事・給与制度の構築を求めてきたところである。こうした状況のなか、人事委員会からの意見に基づき、昨年4月より、8号給の号給増設、及び、技能労務職2級班員の上限号給を5号給引き上げることとなった。市労連としては、号給の増設については、一時的な対策でしかなく、具体的な解決には繋がらないものであるとの認識である。昇給・昇格条件の改善も含めた人事・給与制度について、早急に構築するべきと認識するところであり、改めて大阪市としての考え方を示されたい。

また、55歳昇給停止の課題については、定年の引上げに伴い、10年間の昇給が抑制されることとなり、高齢層職員のモチベーションの低下は必至である。さらに、役職定年制により、60歳以降は管理監督職以外の職となることから、大阪市全体はもとより、とりわけ組合員層における高齢層職員の占める割合が増加し、今後はさらに多くの職員が対象となる。そうしたことは、高齢期の働き方にも影響することから、引き続き55歳昇給停止の廃止を強く求めるとともに、これらに対する大阪市としての認識を示されたい。

諸手当に関わって、今回大阪市より、国家公務員と同水準となるよう扶養手当を改定するとの提案があったところである。内容については、配偶者に係る手当を廃止するとともに、16歳から22歳の子を対象とした加算額を引き下げたうえで、子に係る手当を引き上げるとし、改定については段階的に実施するとの考え方が示された。しかしながら、国とは異なる大都市で働く職員の家庭環境は多様なものとなっており、特に配偶者に係る手当の廃止については、育児や介護等で働くことが困難な配偶者とその家族にとって切実な問題である。そうした事からも、安易に国の制度に追従することなく、大阪市として主体的な対応を強く求めるとともに、これらに対する大阪市としての認識を示されたい。

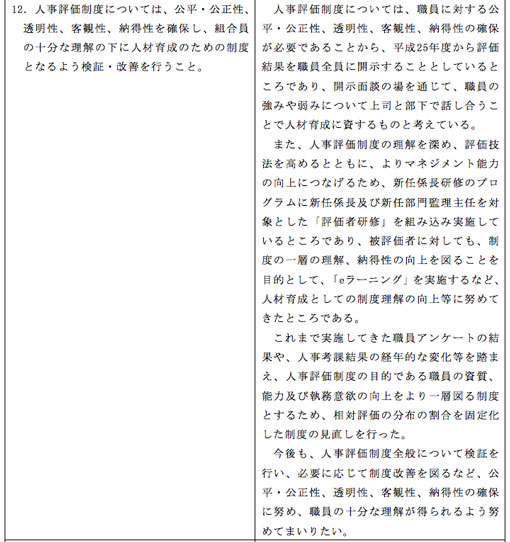

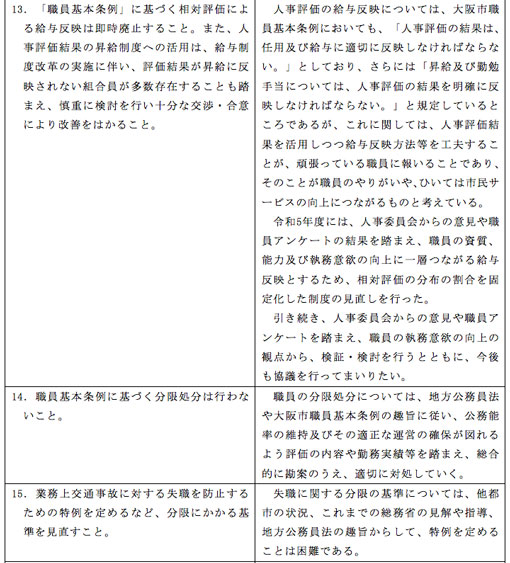

人事評価については、市労連として、この間、公平・公正な人材育成のための評価制度となるよう求めてきたところである。人事評価結果の給与反映については、この間の交渉において、生涯賃金への影響を考慮した改正や絶対評価点と相対評価区分の不整合が解消される改正が行われてきた。こうした制度改善については、市労連が長年指摘してきたことからすると当然のことと認識している。また、制度導入以降における、不整合による生涯賃金への影響は解消されていないことを改めて指摘しておく。その上で、市労連としては、引き続き相対評価そのものが公務に馴染む制度ではないという認識であり、相対評価の給与反映については廃止を求める立場であることを改めて表明しておく。

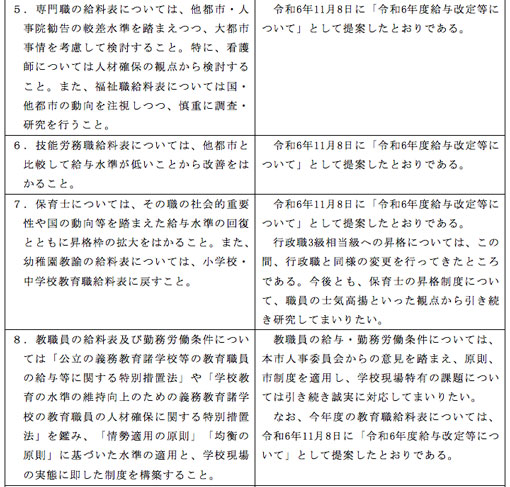

保育士の労働条件については、2015年以降、給与水準が引き下げられ、職員のモチベーションが低下している。その職の重要性とともに、保育料の無償化対象の拡大による需要の増大が想定され、保育士の確保の観点からも、現在の給与水準について検証すべきであると認識しているが、大阪市の考え方を示されたい。

教職員については、この間の講師不足により、学校園現場では大きな支障が生じている。

教育委員会は、講師不足の解消に向けて大阪市独自の「特別専科教諭」を採用するなど一定評価はするものの、今年度においても講師不足は解消されていない。子どもの教育・保育を保障するためにも更なる改善を求めておく。

長時間勤務については、その解消に向けて「第2期学校園における働き方改革推進プラン」が出されているが、いまだ長時間勤務の解消には程遠い状況にある。定数の増も含めて早急な改善を求めておく。

給与制度については、これまでも主務教諭の職の設置及び初任給水準の引き上げが、教員の執務意欲の向上や優秀な人材確保につながっているかどうかの精確な検証を求めてきたが、いまだ回答がなされていない。

2018年度より新たに導入された人事評価制度については、人材育成と執務意欲の向上を目的としていることに合致しているかについて、引き続き、教職員へのアンケート実施等による検証を行うよう求めておく。

賃金をはじめ、勤務・労働条件を維持向上させることが、教職員の士気高揚につながり、ひいては、すべての子どもに、より一層きめ細かな教育・保育が受けられることから、大阪府からの権限移譲により引き下げられた労働条件の残る課題の解決も含めて、引き続き誠意をもって協議を行うよう求めておく。

災害時における対応については、「災害対応における基本的な考え方」として原則的な取り扱いが示されているが、所属ごとでの取り扱いの相違など、課題が生じた場合には改めて整理に向けた対応を求めておく。

課長代理級の課題については、この間、職務職責を明確にするとともに、それに見合った処遇の改善を求めてきた。特に、研究職の課長代理級に関しては、非管理職となると同時に、下位級の給料表に移行させられたことから、新たな給料表の作成も含めて処遇改善を求めてきたところである。研究職については、府市統合による独立行政法人化に伴って課長代理級の新たな給料表も作成されている。こうした状況を踏まえるならば市側回答については極めて不満と言わざるを得ない。今後も研究職における課長代理級はもとより、課長代理級全般にわたる処遇改善に向けて、引き続きの協議を行うよう求めておく。

超過勤務時間の縮減については、2019年4月より超過勤務命令の上限が規則で定められたところであり、現在その規則に沿って運用されていると認識している。総務局として、恒常的に発生している長時間勤務の是正や賃金不払残業の発生防止に向けた対応とともに、適切な勤務時間管理はもとより、業務執行体制の構築も含め、引き続き年間総労働時間の縮減を求めておく。

傷病手当金附加金の廃止に伴い、休職期間中における6か月の無収入期間の解消については、具体的な回答が示されていない。職員に無収入の期間を生じさせないよう、使用者の責務として、引き続きの対応を検討するよう求めておく。

ハラスメントの課題については、職場の人間関係なども含めさまざまな要因があることから、迅速かつ慎重な対応が必要である。職場におけるあらゆるハラスメントを無くすべきであるとの認識のもと、所属任せにせず、大阪市総体として取り組み、働きやすい職場環境の実現に向けたさらなる改善を求めておく。

職業生活と家庭生活の両立支援に関わって、市労連として、この間、職場環境の整備をはかるとともに、必要に応じて制度改善を行うよう求めてきたところである。これまでフレックスタイム制の導入など、多様で柔軟な働き方が可能となる制度改善が行われてきたところであるが、引き続き、職場状況等を十分に把握するとともに、誰もが取得しやすい職場環境づくりに取り組むよう求めておく。一方で、様々な制度改正等により、勤怠管理等が非常に複雑化・煩雑化していることから、制度内容の周知徹底はもとより、管理監督職員による対応や利用しやすいシステム構築等、業務負担につながらないよう総務局としての対応を求めておく。

休暇制度に関わって、今回提案のあった、子の看護等休暇の取得要件拡大については、一定評価するものの、入学式や卒業式などの式典に限定されており、子一人に対し、数回程度の要件拡大にとどまっている。その他の学校行事への利用について、組合員からの要望も強く、他都市においても要件に含まれる事例もあることから、今後他都市状況や職場状況等を十分に把握するとともに、両立支援を目的とする休暇制度等の充実・改善を求めておく。また、男性の育児休業等の取得促進も含め、引き続き、妊娠・出産・育児等にかかる休暇等の制度構築はもとより、だれもが安心して出産・子育てができる職場環境づくりに取り組むよう求めておく。

また、災害時の退勤時における特別休暇や勤務体制のあり方ついては、具体的な回答が示されていないことから、継続協議としての対応を求めておく。

業務上の交通事故について、失職に関する分限の基準に特例を設けることは困難との回答であるが、現在、公務の遂行が複雑化、高度化する中において、残念にも組合員が過って事故に関わる事態になることは否定できず、とりわけ、業務上であるが故に、その事故の状況なども考慮した上での対応も必要と認識するところである。政令市においては、20市中、18市が特例を制定しており、他の自治体においては、失職特例を適用し失職を回避した事例も存在することから、大阪市としても優秀な人材を失うことのないよう、引き続き、積極的に検討するよう強く要請しておく。

以上、大阪市の回答に対して、市労連としての思いを述べた。改めて大阪市の認識を示すよう求める。

総務局長 委員長から様々な指摘をいただいたのでお答えしたい。

まず、昇給・昇格条件の改善も含めた人事・給与制度の構築については、この間の交渉において、最高号給付近の滞留の解消などを要求いただいているところである。この点に関して、令和2年度から、技能職員が従事する職域において、業務主任を補佐する役割等を担う2級班員を必要に応じて設置しており、行政職3級相当級への昇格では、令和5年度より人事委員会の選考試験において、事務職員、技術職員で実務能力、職場への貢献をより重視した区分での試験が行われるなど、最高号給に滞留する職員の執務意欲の維持向上につながる取組みを実施しているところである。

また、給料表については、本市人事委員会の意見を踏まえ、最高号給滞留者の執務意欲の維持向上という点も考慮し、令和6年4月1日に号給を増設している。

55歳以上の昇給抑制については、世代間の給与配分の適正化を趣旨としており、国の50歳台後半層における官民の給与差の状況を踏まえた昇給抑制の取扱いに準じて、また、国からの要請を受けて実施しているところである。国、他都市と均衡した制度となっていることから、今後も、国、他都市の動向や定年引上げに係る人事院の検討状況を注視してまいりたい。

扶養手当の改定について、本市人事委員会において、「本市の扶養手当は国の制度を基本として定められており、配偶者を取り巻く社会情勢について、本市と国との間で大きな違いがあるとは認められない。」とされ、「国家公務員と同様の支給水準となるよう見直すことが適当」と意見されたところである。これらを踏まえ、国家公務員の扶養手当制度の見直しに準じ、改定を実施することとする。

保育士の給与については、人事委員会の意見を踏まえ、民間の保育士の給与水準に加え、取り巻く諸般の状況を考慮して、平成27年4月に給料表を導入したものであり、今年度においても、人事委員会の勧告及び意見に基づき保育士給料表の改定を行ったところである。今後も人事委員会の勧告及び意見を注視しつつ、引き続き協議に応じてまいりたい。

その他にもこの間、交渉を重ねてきたものの決着に至らなかった項目がある。これらについても引き続き協議に応じてまいりたい。

組合 総務局長より、市労連の指摘に対する認識が示された。組合員の勤務労働条件にかかわる課題は、確定闘争だけではなく通年的に継続して協議を行うべきであり、市側の誠意ある対応がなければ解決できるものではない。

また、大阪市の採用試験への申込者数が減少している状況の中、より良い人材を確保するためには、魅力ある人事給与制度や労働条件、福利厚生事業の充実が必要と認識するところであり、大阪市が使用者としての責務を果たすよう、市労連としては、本日の団体交渉において、これまで交渉で明らかになった課題の解決に向け臨んでいる。

昇給・昇格条件の改善を含む人事・給与制度について、大阪市の考え方が示された。号給増設については、繰り返しになるが、一時的な対策との認識であり、次年度には最高号給に達する組合員が再度発生し、以降増加することから、早急に検討や対策が必要と認識している。市労連としては、組合員の勤務意欲向上につながるよう、昇給・昇格条件の改善等も含め、あらゆる観点から人事・給与制度の構築を行うよう要請しておく。

55歳昇給停止の課題について、世代間の給与配分の適正化の観点から実施しているとの考え方が改めて示された。しかしながら、現在、採用される年齢層も幅広く、また、職種変更や転任等により年功的な給与上昇とはならない組合員も多いことから、年齢に応じて一律的に昇給を抑制する世代間での給与配分は公平性に欠けるといわざるを得ない。改めて55歳昇給停止の廃止を強く求めておく。

なお、継続協議として扱うこととした課題に関しては、改めて真摯な姿勢と誠意ある対応を要請しておく。

その上で、本日示された市側回答については、これまで市労連が求めてきた経過からすると満足のできる内容とは言い難いが、2024年賃金確定闘争における一定の到達点として市側回答を基本了解し、各単組の機関判断を行った上で改めて回答する。

以 上